男留学生找外女扬我国威,女留学生找外男叛国淫乱?

2026-01-31 19:25:49 · chineseheadlinenews.com · 来源: 后现代主义哲学

牢a宣称,中国女留学生去外国留学时,总是热衷于和外国异性发生性关系,并对此做出了辱华叛国、肮脏淫乱的价值判断,由此掀起了国内男权主义新一轮的厌女辱女狂潮。在笔者看来,女留学生相比于自证清白,拿牢A抛出的观点重新审视牢A本人的行为似乎是一种更具攻击性的策略。

正如男权主义者们所说,很多女留学生都把和大量老外交往当做自己的国际化的表现,炫耀式发出来,因此今天被实锤了也是“求仁得仁”。然而此处问题就在于,炫耀式地发出自己和大量外国异性做爱经历最多之人不恰恰就是牢A本人吗?

既然牢A一定要在公共的社交平台里,源源不断地疯狂分享自己和韩国学姐、日本学姐、美国黑女、美国白女、以及她们的母亲的种种性事迹,那么显而易见的是,那个最叛国、最辱华、最肮脏、最淫乱不堪的留学生,恰恰就是牢A自己——这才是真正的“求仁得仁”,毕竟故事都是他自己分享的,价值判断也是他自己做的,大家还什么都没有说,他自己就已经把自己放在这等位置之上了。

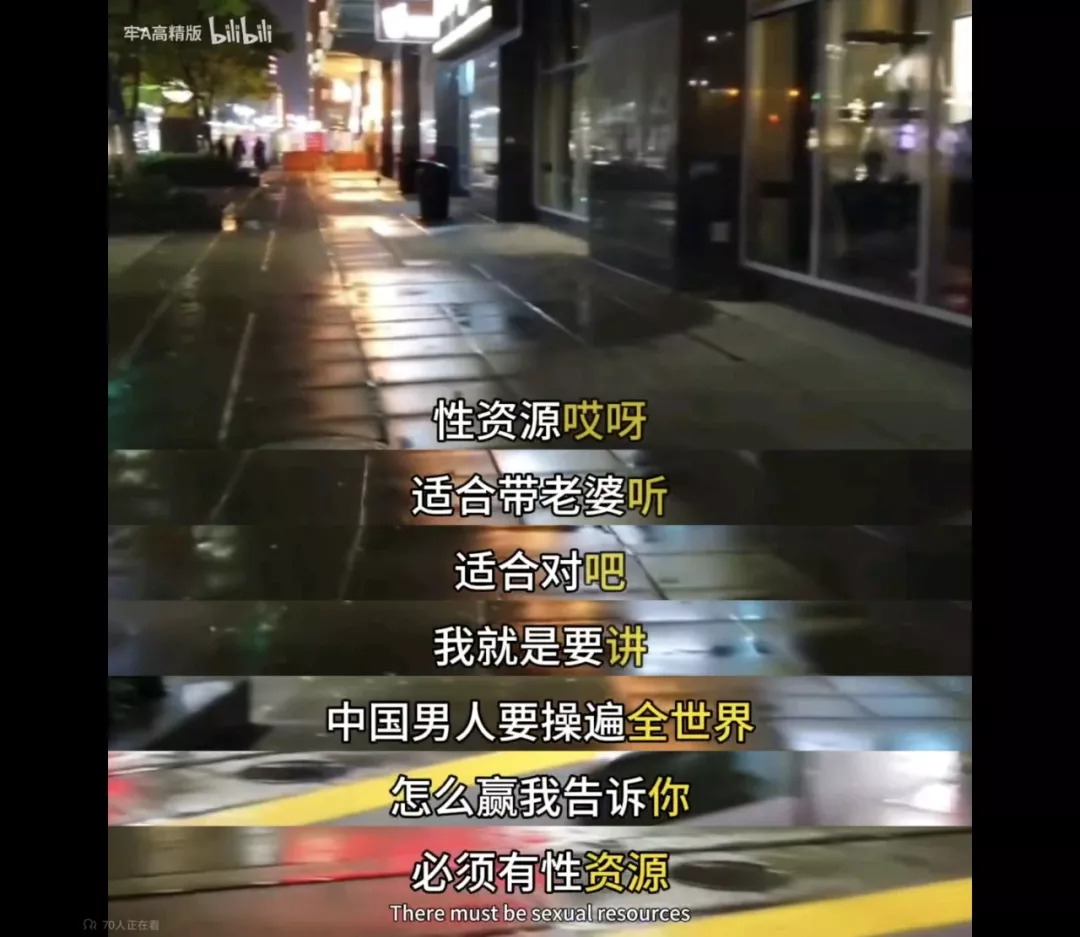

然而,此处更加离奇的情况还是,牢a本人对于自己和外国异性的性交并无任何羞愧与悔过之意,他甚至直接鼓励中国男性“睡遍全世界异性”(下图)才能算是赢学价值谱系里真正的“赢麻”,可如果一部分比较开放的中国女性真睡遍全世界异性你们又不乐意了,他和拥趸们怎么就要气急败坏暴跳如雷了呢?怎么就不继续大赢特赢了呢?为何同样的跨国异性恋,中国男性找外国女人就是扬我国威的英雄史诗,中国女性找外国男人则是丧权辱国的淫秽罪证?这一显眼到近乎精神分裂级的双重标准居然可以在他的拥趸那里被十分顺畅地彻底接受下来,也是直截了当地显现出牢a粉丝群体的智商究竟低到了何种令人堪忧的境地。

在这样一种十分另类的精液资本主义/射精沙文主义的运行逻辑之下,中国国男的精液被视为一种必须保持贸易顺差类国家战略资源,流向外国女性体内便是其出口,代表着本国经济势力的扩张、基因的殖民和对异域版图的占领,是值得歌颂的“赢”;而外国男性流向本国女性体内的精液则是贸易逆差的显现,是敌对国家资本主义的经济倾销活动,是对本国领土(女性身体)的玷污、入侵和掠夺,是必须被遏制的“输”。

因此,当女留学生选择与外国男性交往时,在民族主义者的潜意识里,这便等同于国土沦丧或资产外流(正如男权主义者们所说,女人的阴道才是真正的国境线),他们愤怒的本质当然不是出于对女性道德的关切,而是类似于奴隶主发现自己的私有财产竟然长了腿跑到了别人的庄园里,并被别人的旗帜所标记,于是,刚刚洋洋得意炫耀完自己和外国异性恋的性生活的牢A转过头来,就可以立刻用最恶毒的语言攻击那些在国外恋爱的女留学生,指责她是“巴西牛排”和“easy

girl”,这种看似精神分裂的态度实则在逻辑上高度自洽:因为在他眼中,女性从来不是具有独立人格的人,而是依附于民族国家的性资源。

其逻辑遵循着一种前现代的、零和博弈思维,在他们眼中,世界上根本就没有爱也不可能存在爱,只有赤裸裸的国家之间你死我活的斗争,性行为自然也并非两个平等个体之间正面的情感交流,而是一种充满了暴力的注入与占领的仪式,当男性的阴茎被符号化为插在敌方阵地上的旗帜,那射精即是殖民,插入便是统治——

这一将女性身体“领土化”的意识形态也直接导致了对女性主体性的抹杀,无论是被征服的外国女,还是被辱骂的中国女,在牢A眼中都不是“人”,她们其实是一种计分板,是男人之间战争的得分计数器,女性根本不存在主体性,只是一种纯粹的性资源(真真正正的“性—资源”)。

还需注意,这一证明过程也依然充满了逻辑上的自相矛盾,牢A傲慢地认为,外国女人被他睡是因为他个人的魅力(主体性的胜利),而中国女人找外男是因为她们下贱(客体性的沦丧),但他没有意识到的是,当他把“睡到白女”视为远超“睡到国女”最高荣耀的那一刻起,他就已经承认了白人身份在种族主义象征秩序之中的最高价值,换言之,牢a并不是在用中国的阳具征服白人中心主义,而是在用白人中心主义的价值标准来重新衡量自己的阳具,他所有被允许运行的快感机制,都依赖于那个他表面上反抗、潜意识里却顶礼膜拜的西方大他者的凝视。

进一步来说,在牢a的终极蓝图里,中国男性理应享有世界上所有的女人的性资源,并且全世界的所有女人也都应该对中国男人保持忠贞,在本质上,牢a的最终幻想是阉割全世界外国男性的性爱潜能,赢学宇宙里只有男性(中国和外国的)才是唯一的在场者,是唯一的性主体,中国男性既要拥有对中国女人的绝对统治权(宗主权),又要拥有对外国女人的绝对征服权(殖民权),这是属于中国男人和外国男人之间你死我活的斗争,女性没有任何做出行动或开口说话的权力。

在这一意识形态内部双重的男权的夹击下,女性的存在被彻底工具化,她们被剥离了全部的爱欲、情感与意志,她们不再是“人”,而是使主体之为主体、使客体之为客体的那种中介,在此,真正使得中国男性的欲望和快感在场的,其实是外国男性的失败的面孔,简言之,牢a要征服的并不是女人,而是“外国男人”,因为牢a认为女性压根不是一个能动的能思考的主体,并没有经验到自身失败的能力。

正如精神分析所揭示的那样,欲望并非直线发生于主体与客体之间,而是通过中介者间性地折射而来,牢A对所谓“扬我国威”的痴迷,本质上正是这样一种权力的倒置与模拟,对他来说,性行为早已不再是生殖或快感的获取,而是一场两个男人之间的战争,通过占有“敌人的女人”,他幻想自己在符号层面剥夺了敌人的阳具,从而完成了自身性能力与赢学叙事统一的最高确证,因此在牢A的故事之中,外国女性便只是那个负责折射的中介,而那个他日夜念叨、试图在故事中羞辱、击败、阉割的“外国男人/白人男性”,才是其真正的欲望客体——他看似在谈论女人,实则目光从未离开过男人。

在男性层面,牢a对外国男性如何占有女性留学生的细节有着近乎病态的渴望,这种执迷早已超越了异性恋的范畴,演变成一种通过女性肉体为媒介进行的、充满暴力的同性之间的排除性淫欲——他越是描述自己如何征服白女,就越是暴露了他对西方父权那根巨大阳具的恐惧与痴迷。

而在女性层面,对牢a来说,女性不存在,或者说,女性并不被允许作为人而存在,中国和外国的女性都仅仅只是一种纯粹的“肉体领土”,以自身的爱欲偏好显现出男性之间竞争的输赢、得失与谋略。

以及,最终,我们不得不见证牢a存在所导致的这一系列效果——在宏大叙事的意义上,牢a的意识形态系统化、全方位地将女性爱国者驱赶出爱国主义阵营,使得爱国主义男性的政治同温层社群成为驱赶所有女性之后的纯男性意淫场,而在微观叙事的意义上,牢a粉丝大量的辱女厌女言论和他们对女性在外国参加淫乱派对的色情故事编排,则让他们更加不可能和任何女性建立正向的情感关系——牢a正在爱国主义阵营之中大批量地制造incel,在其无限提纯的现代incel赢学新方向里,传统赢学的民族主义的崇高的宏大叙事,将逐渐全面坍缩成极度猥琐的绿帽焦虑与生殖意淫,并通过这些情绪的共在重新组织出一种全新的依靠猥亵性淫欲来建立的民族形式。