一文看懂AI眼镜产业链

2025-11-27 03:25:13 · chineseheadlinenews.com · 来源: 华尔街日报

随着人工智能向终端设备渗透,AI眼镜正凭借其轻便形态和直观交互,迅速成为业界关注的焦点。根据天风证券26日的一份研究报告,庞大的存量眼镜用户基础与极低的AI渗透率,预示着一个由渐进式替代驱动的广阔市场,为相关产业链带来了明确的增长前景。

行业的增长势头已初步显现。近期,科技巨头纷纷入场。27日,阿里巴巴发布其首款由自研千问大模型驱动的AI眼镜,正式进军消费级AI可穿戴设备市场。该眼镜深度整合支付宝、淘宝、高德等阿里生态服务,实现支付、导航、拍摄等智能交互。

在全球范围内,Meta则在9月联手Ray-Ban推出智能眼镜。市场反响热烈,据Meta首席技术官Andrew Bosworth透露,新款智能眼镜在线下零售店几乎全部售罄,消费者需求旺盛。

这一趋势也得到了数据的印证。据IDC预测,2025年全球智能眼镜出货量将达1280万台,同比增长26%,其中中国市场增速高达107%,领跑全球。市场预计将在2026年正式迈入规模化增长的新阶段。

展望未来,天风证券表示,AI与AR技术的融合将是推动产业进入高速发展期的核心动能。根狙态深信息Wellsenn XR的预测,至行业成熟阶段,AI+AR智能眼镜的全球销量有望达到14亿副,渗透率或将高达70%,这背后是对数千亿传统眼镜市场的巨大替代潜力。

市场潜力:存量替换下的广阔空间

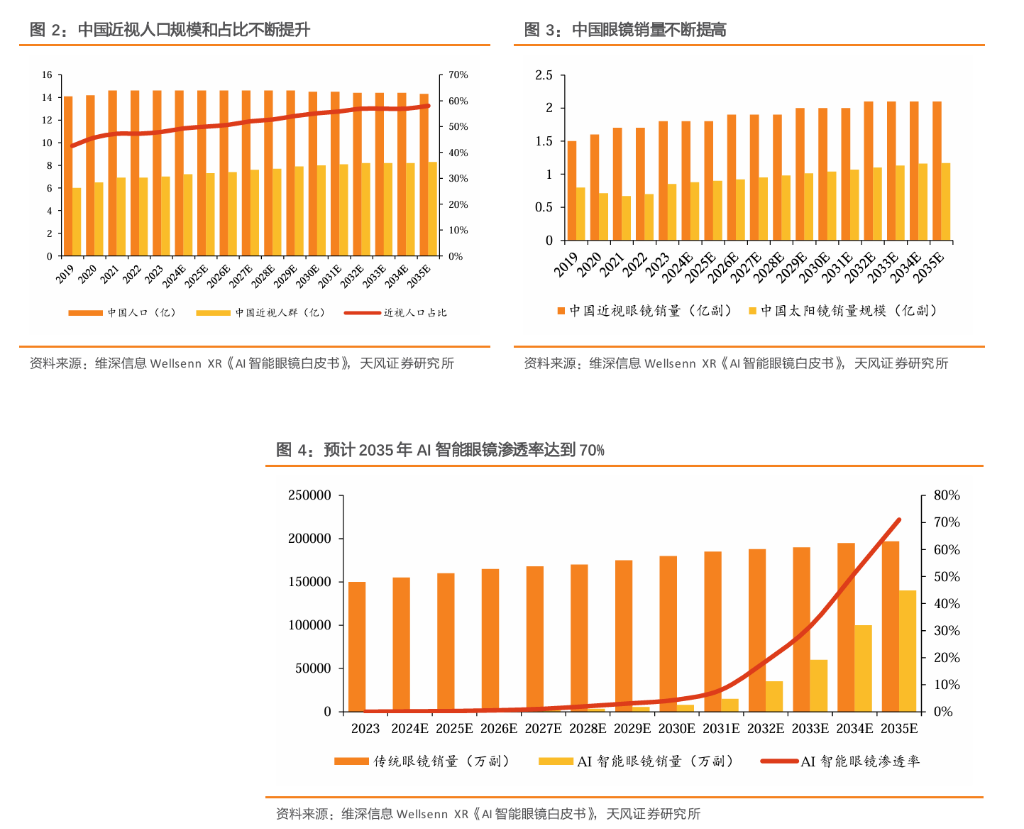

天风证券的报告指出,AI眼镜市场增长的核心逻辑在于对庞大存量市场的替代。以中国为例,近视人群比例接近50%,潜在佩戴者约7亿人,近视眼镜年销量约1.5亿副且仍在稳步增长。同时,太阳镜年销量也稳定在亿级水平。然而,目前AI在眼镜品类的渗透率仍处于极低水平,这为智能化升级提供了巨大的想象空间。

报告认为,随着AI与AR技术在2030年后趋于成熟并加速融合,AI+AR智能眼镜将进入高速发展期,其核心动能将来自于对传统功能眼镜(如近视镜、太阳镜)的渐进式替代。

据信息机构维深(Wellsenn XR)预测,在行业成熟阶段,全球AI+AR智能眼镜的销量有望达到约14亿副,对应约70%的渗透率。

成本核心:芯片与光学主导产业链价值

拆解AI眼镜的成本结构可以发现,芯片和光学是产业链中价值最高的环节。天风证券的报告判断,未来AI眼镜的最终形态将是“AR光学显示+AI服务”的融合体。

根据天风证券的分析,AI眼镜的产业链虽然涵盖显示、结构件、电池、传感器等多个环节,但芯片和光学模组是决定其成本结构和产品形态的两大核心。

研报通过拆解案例指出,不同形态的AI眼镜成本重心有所不同。在以显示为核心的华为AR眼镜中,光学模组和屏幕的成本合计占比高达78%。而在强调AI交互与拍摄的小米AI眼镜中,主芯片的成本占比则超过25%,成为最昂贵的单个部件。因此,报告判断,在未来“AI+AR”的融合趋势下,计算芯片、光学模组和屏幕显示将构成AI眼镜最主要的三项成本开支,成为产业链投资的焦点。

技术路径:光学与显示的迭代方向

在核心硬件领域,技术路线的选择决定了产品的最终形态和用户体验。

在光学显示领域,天风证券的报告指出,当前市场主流的AR眼镜多采用Birdbath方案。该方案因其成本较低、工艺成熟且能配合OLED屏幕实现出色的显示效果而被广泛应用。但其缺陷也同样显著,包括约25%的低透光率、模组较厚、视野受限以及漏光等问题,使其难以实现接近普通眼镜的日常佩戴形态。

光波导方案则被视为解决上述矛盾的理想技术方向。它凭借高透光率、轻薄形态以及光机旁置等优势,能有效平衡性能、舒适度与外观。在各类光波导技术中,几何光波导因其基于反射原理,能够提供高色准、低色差的卓越画质,被认为是未来的重点发展方向。然而,其复杂的制造工艺和较低的良率导致成本居高不下,是目前商业化量产的主要瓶颈。

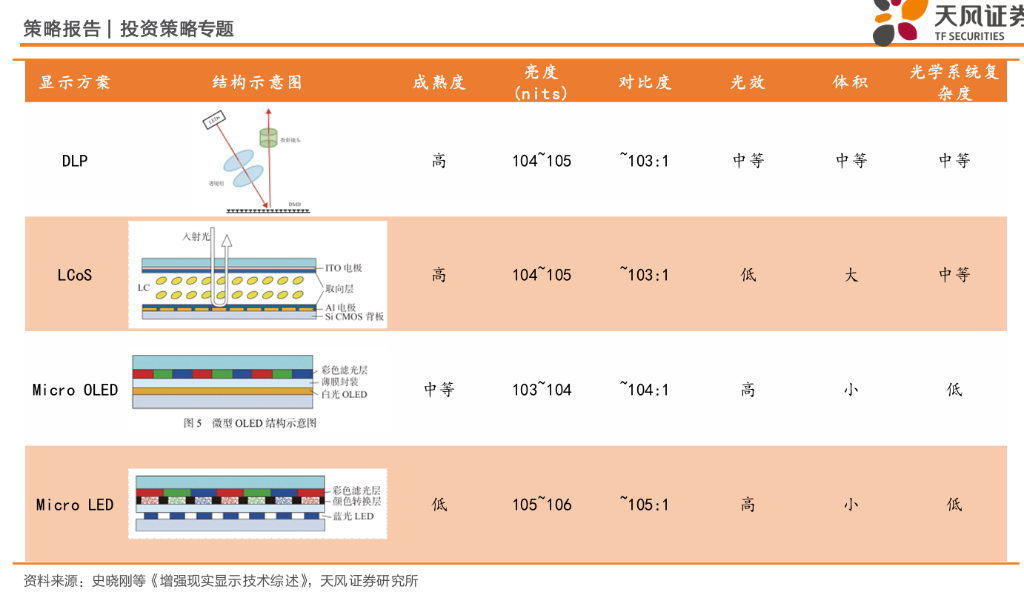

与光学模组相匹配的微显示器,同样存在两条技术演进路径。研报分析称,目前以Micro OLED(硅基OLED)为主流,其高对比度的优势使其成为当前多数产品的首选。不过,Micro OLED在亮度上的不足和相对较短的使用寿命,限制了其在户外强光环境下的应用表现。

被寄予厚望的Micro LED技术,则被视为更理想的AR解决方案。它具备高亮度、长寿命的核心优势,能更好地满足全天候使用场景。尽管前景广阔,但Micro LED目前受制于制造工艺不成熟和良率较低等问题,距离大规模量产尚需时日。天风证券援引维深信息Wellsenn XR的预测数据,AI眼镜等XR新品的密集发布将持续拉动微显示器需求,预计到2030年,XR用Micro OLED和Micro LED的市场辨模将分别攀升至94亿美元和76亿美元,呈现出双技术路线并行的强劲增长轨道。

算力之“脑”:SoC+MCU成理想组合

作为AI眼镜的“大脑”,计算单元的选择直接影响其性能与续航。天风证券的报告分析了带摄像头AI眼镜的三种主流芯片方案:

系统级SoC方案:集成度高,算力强劲,但高功耗对续航构成了巨大挑战。

MCU级SoC+外挂ISP方案:功耗可控,但算力较弱,功能受限。

SoC+MCU协同方案:通过大小核动态调度,在保障全功能和高性能的同时,兼顾了低功耗和长续航。

天风证券认为,尽管当前成本最高,但“SoC+MCU”协同方案有望凭借其在性能与功耗上的最佳平衡,成为未来的技术最优解。伴随AI眼镜市场的扩张,整个SoC市场也将持续增长。根据Mordor Intelligence数据,全球SoC市场辨模预计将从2025年的1619亿美元增长至2030年的2378亿美元。

产业链拼图:存储、电池等关键环节不容忽视

除了核心的芯片与光学外,研报也强调了其他零部件在AI眼镜产业中的重要价值。

在存储方面,ePOP和eMCP是目前主要的两大方案。其中,ePOP类存储产品凭借其轻薄小巧、功耗低的特点,被认为非常适合AI眼镜这类对空间和功耗要求极致的智能穿戴设备。

在电池方面,高密度钢壳电池正成为打破AI眼镜在重量、续航和算力之间“不可能三角”困境的关键技术。它能在不显著增加体积和重量的前提下,为更强的计算平台和更高清的传感器提供充足的能量。

此外,包括用于实现空间定位与环境感知的IMU惯性测量单元、深度摄像头等传感器,以及提供制造服务的OEM/ODM厂商(如歌尔股份),共同构成了AI眼镜完整且复杂的产业链图谱。