2025年,2nm芯片为何集体“跳票”

2025-09-19 01:26:06 · chineseheadlinenews.com · 来源: 腾讯科技

2025年的旗舰手机,都没有搭载2nm芯片。

iPhone 17的A19和A19

Pro系列芯片采用台积电N3P工艺,即将亮相的联发科天玑9500、高通第五代骁龙8至尊版,也将采用该工艺。

在没有意外的时候,联发科创造了一个意外。

日前,联发科官宣2nm芯片(天玑9600)完成设计流片,成为首批采用该技术的公司之一,预计明年底量产。值得注意的是,他们在量产前整整一年就公布了这一进程,这个提前量确实非同寻常。

按主要手机厂商新品发布的时间推算,到2026年底,除了2nm的天玑9600,苹果A20系列、高通第六代骁龙8至尊版以及三星Exynos

2600,都将导入2nm工艺。

可以确定,2nm的“热战”将在2026年集中开打,只是台积电、三星为2nm预热多年,为什么苹果iPhone

17的A19芯片没用上?今年的“2nm战争”又为何没打起来?

01 “做梦也没想到,2nm需求比3nm还多”

2024年10月17日的业绩会上,台积电总裁魏哲家谈及2nm的需求,用了两句话:“很多很多”

、“做梦都没想到需求比3nm还多”。

这里有一个问题:台积电今年4月1日才接受2nm订单,下半年才开启量产,为什么2024年10月费毯哲家就能预知2nm的需求?

“台积电有非常顶尖的市场研究团队,他们可以统合全球各行各业的需求,包括来自英伟达、特斯拉、AMD等等的需求,”前台积电建厂工程师吴梓豪说,“建一个代工厂大概需要4年,这涉及到产能的建设规划,作为苹果、英伟达这样的fabless(无厂芯片设计公司)肯定要报订单预测。”

吴梓豪也透露,站在fabless的角度,不仅要提前流片,做研发也要对接晶圆厂提供的平台和技术,这些也都是需求信息的来源。

此外,晶圆代工协议中的产能预测条款,会要求客户向晶圆厂提供合理的订单预测,以便于代工厂进行合理的产能调度,也能部分反映fabless的需求状态。

根据TrendForce的数据,包括苹果、AMD、英伟达、联发科等都已预订了台积电2nm的产能,相当一部分都是台积电前十大客户,其中苹果2024年更是25.18%的营收贡献,成为台积电最大客户。

上述客户中,联发科的量产时间已经宣布,而按照手机厂商的发布会安排,基本确认苹果会率先拿到台积电2nm产能,AMD则在4月份台积电刚刚释放产能时就宣布,在代码名为“Venice”的下一代霄龙数据中心处理器上导入2nm工艺。

而对于英伟达来说,Rubin已经采用3nm,Rubin Ultra为四颗GPU

Die合封(四颗晶粒集成到同一个封装),封装尺寸也不能再扩大,所以也会导入2nm。

一位业内人士透露,比特大陆也是台积电2nm工艺的客户,有可能还会成为全球首发台积电2nm的fabless,“矿机ASIC相对容易(制造),先导入新节点还可以练练手,比特大陆有可能赶下半年出货。”

相比台积电,有关三星2nm客户的信息较少,除了自家Exynos

2600会抢到“全球首颗2nm芯片”标签外,业内传闻高通有可能在2nm节点上重回三星怀抱。

客户需求史无前例的多,本质上还是3nm向2nm的跨越所带来的性能提升。

台积电早期披露过N2节点的参数——对比第一代N3E,晶体管密度增加15%,同等功耗下性能提升10%-15%,同等性能下功耗降低25-30%。

联发科“抢跑”2nm的新闻稿中,也基本佐证了上述数据的合理性。联发科表示,台积电的增强版2nm制程技术与现有的N3E制程相比,逻辑密度增加1.2倍,在相同功耗下性能提升高达18%,并能在相同速度下功耗减少约36%。

一句话总结,2nm带来的性能提升,让主要fabless在这一节点上都跃跃欲试,但主要厂商的量产时间基本都在2026年。

02 台积电“掉链子”

2025年旗舰手机芯片上不了2nm,还是因为台积电“掉链子”。

按台积电规划,2nm原定2025年年中开产能,目前节奏都在预期之中,只是手机客户如果想在2025年量产2nm芯片,预留的时间窗口太少。

“流片(tape out)到回片需要几个月,回片后再进行功能、性能调试,一般性能都要调几个月。”一位芯片设计从业者说。

也就是说,即便苹果这样的大客户在2024年底完成A20芯片的流片和测试,也要等到今年6月份才能投片量产,无法赶上iPhone

17的备货节奏,毕竟富士康的组装线也要跑起来。

良率也是手机厂商今年不追2nm的另一个因素,只是这个影响不及量产节奏的因素大,且不同fabless敏感程度也有差异。

3nm节点上,早期良率仅有60%左右,后期N3E和N3P才逐步爬坡至80%以上,2nm这个节点上同样会走一遍这样的过程。

“(2nm)产品导入的良率可能都超过了70%,慢慢爬升,明年到80%的水平。”前述业内人士预估。

早期良率低,价格也相对高,那些对价格敏感的客户就会将量产规划在良率爬升后,并且采用“晶圆交付”(wafer

buy)的模式,否则量产越多亏损就越多,但价格因素不是绝对的拦路虎。

以苹果为例,其与台积电签订的是“成品交付”(finished goods

buy)协议,只为良品芯片付款,只要不是极低的良率,价格不会成为决定性因素,但在这个问题上,天风证券分析师郭明錤有另外一种看法,他认为苹果虽然采购成品芯片,但采购成本实际上已经将不良芯片的成本包含在内。

“最好的证据是,新款 iPhone 使用的新处理器的成本每年都会大幅增加,今年的A17也不例外。”郭明錤说。

03 晶圆代工战争

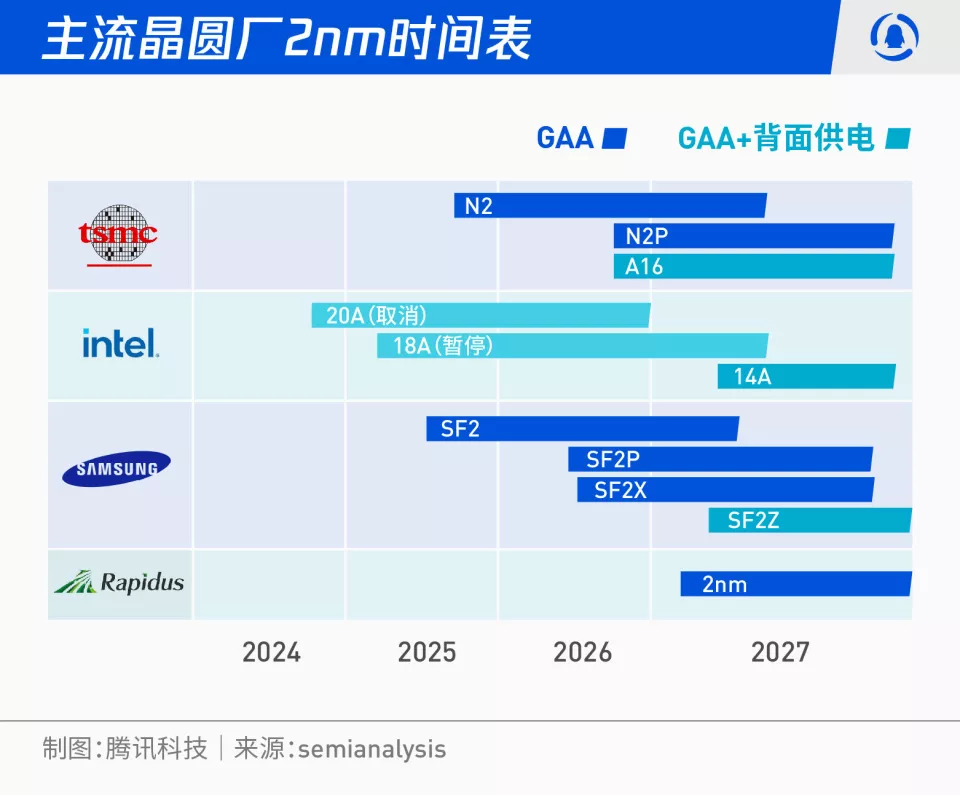

海外晶圆厂目前都在攻关2nm量产,但在节点命名上略有差异,包括N2、20A、SF2、2nm等等,但各家“默契”地采用了全新的GAA晶体管架构,并在后续迭代上不约而同地规划采用背面供电技术。

额外说一句:背面供电可以将电源连线和信号连线分开,转移至集成电路背面,降低电阻,提升晶体管密度,提高性能。

量产节奏上,三星、台积电等基本都在按时间表推进,反而原本最激进的英特尔,计划2024年底就开放2nm产能,但由于技术挑战、管理层变动等多重因素,最终取消了2nm(20A)工艺,18A(1.8nm)短期内不接外部新单,全力冲刺14A(1.4nm)工艺。

具体的产能方面,据TrendForce透露,明年台积电预计有四座2nm晶圆厂满负荷运转,总月产能将达到6万片晶圆。

前述业内人士则表示,“新竹科学园的Fab 20月产能至少6万片,高雄的Fab

22预计月产能3万片,明年2nm月产能至少9万片-12万片。”

而关于三星的产能,4月份TrendForce曾援引首尔经济日报(SEDaily)的数据,称其2nm的月产能为7000片晶圆。

2025年是2nm开产能的关键点,但这场晶圆代工战争可以往前倒推数年。

2021年10月,三星就在年度代工大会上宣布启动2nm研发,并公布了相关的时间表、技术路线,而台积电更早,2019年6月就对外官宣进入研发阶段,其曾在全球技术论坛上透露,计划建立一条全新的2nm研发线,投入超过8000名工程师。

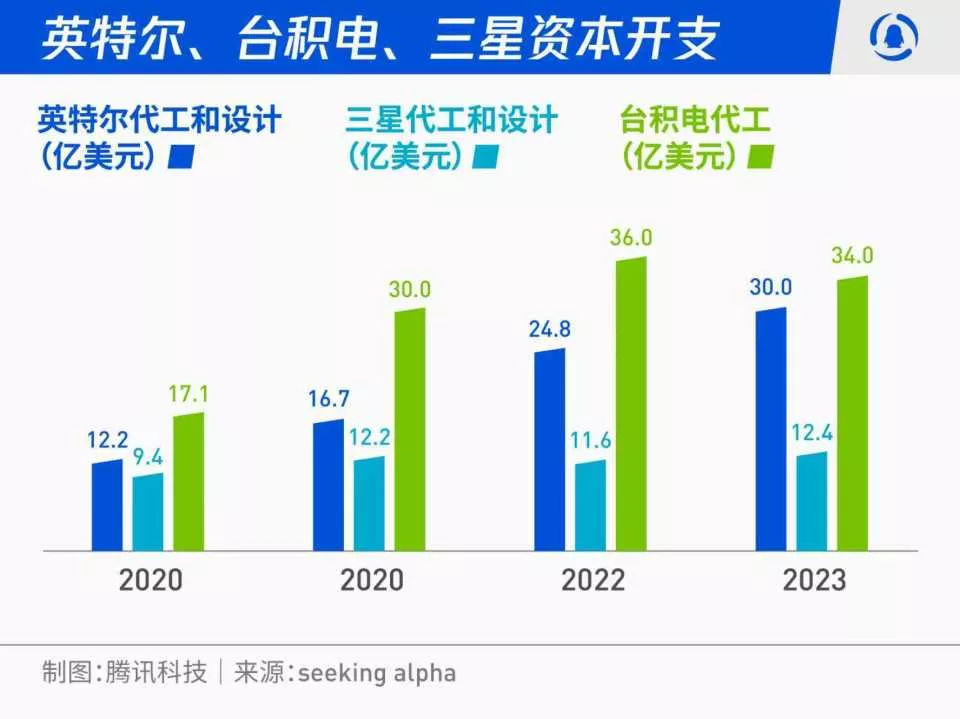

整体看,主流晶圆厂2nm节点的研发用时在4-6年之间。在这一阶段,晶圆厂每年在研发上的资本开支普遍超过10亿美元,台积电更是在2022年冲到了36亿美元。

巨额的研发投入不仅体现在技术方案上,也体现在研发设备的争抢之上,最典型的就是对ASML高数值孔径(High

NA)EUV的争抢。

2022年,三星通过李在镕访问ASML,意图争夺先进光刻机设备,但最终全球首台单价接近4亿美元的高数值孔径EUV于2023年底被英特尔拿下,2024年英特尔再度接收了一台同型号光刻机。

相比英特尔和三星,台积电在最顶尖设备的争抢上表现的比较保守,一度对ASML高管访问台积电对接先进光刻机一事不为所动,但在对手们争先抢购的背景下,魏哲家2024年也曾访问过ASML,传闻获得了ASML“搭售优惠套餐”——高数值孔径EUV给价格优惠,但要搭售部分老型号。

台积电研发副总张晓强多次表态高数值孔径EUV太贵,“只要我们继续找到替代方案,就没有必要用这台昂贵的设备。”

04 摩尔定律已死?

过去几年,业内一直在讨论摩尔定律已死的话题。

摩尔定律源自英特尔已故创始人戈登·摩尔。1965年,戈登·摩尔在《电子学》杂志发表文章,预言半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每年增加一倍。10年后的1975年,摩尔对自己的观点做了修正,把“每年增加一倍”改为“每两年增加一倍”。

自此之后的半个世纪,晶体管数量都遵循这一定律,直到7nm节点开始,时间从24个月延长到30个月。

7nm、5nm、3nm和2nm量产时间分别为2018年、2020年、2023年、2025年,平均都在30-36个月之间。业内普遍认为,未来1nm往后的节点,大概率拉长到40个月以上。

节奏拉长,直接会导致fabless的多代产品停留在一个大节点上。

以苹果的A系列为例,过去基本两年一个节点,比如A14B和A15B这两代都是5nm,但A17

Pro、A18和A19,3nm节点停留了3年。

那接下来在2nm的制程上,会停留多久呢?

按照台积电的规划,2nm节点有N2、N2P、N2X和升级版的A16(1.6nm)四个迭代,算上第二代GAA架构的A14(1.4nm)工艺,分别对应苹果的A20、A21、A22、A23四代芯片。然后,2030年导入1nm工艺,量产A24系列芯片。

这意味着,从现在开始算起,从2nm时代跨越到1nm时代,至少要再等5年。

当然,节点升级主要对应名称和线宽升级,不代表晶体管数量不会提升,比如3nm上本身就做了多个迭代,从N3、N3E、N3P等,每一代晶体管数量仍然有大幅度的提升。

TechNews此前做过统计,N3E相比于N3,同性能下功耗降低32%,同功耗下性能提升15%,N3P相比N3E,同性能下功耗下降5%-10%,同功耗下性能提升了5%。大致可以推算,同性能下,N3P功耗比N3降低约20%-

27%,同功耗下N3P性能比N3提升约26%- 36%。

从这个维度来看,摩尔定律仍然有效。

而且可以确定的是,未来晶体管的数量会不断地提升,只是这种提升不单纯依赖工艺制程变化,也会重点依赖材料、封装技术。

2024年4月份,前台积电董事长刘德音、台积电首席科学家黄汉森共同署名发表了一篇题为《How We’ll Reach a 1

Trillion Transistor GPU》(我们将如何打造1万亿晶体管的GPU),里面有一句话写道:“过去 50

年来,半导体技术的发展就像走在隧道里一样。前面的路很清晰,因为有一条明确的道路。每个人都知道需要做什么:缩小晶体管。

现在,我们已经到达隧道的尽头。从这里开始,半导体技术将变得更加难以发展。然而,在隧道之外,还有更多的可能性。我们不再受过去的束缚。”