东非野踪:去坦桑尼亚

2025-09-12 12:25:23 · chineseheadlinenews.com · 来源: 望远镜2015博客

在美国几十年,几乎从未听过或见过任何事与非洲的坦桑尼亚有关。只记得乘邮轮旅游加勒比海岛国时,各处港口的珠宝店里,都卖一种深蓝或紫色的宝石饰品,宝石色泽晶莹闪亮又价格不太贵,叫坦桑石Tanzanite,只产自坦桑尼亚北部。

今天从肯尼亚去坦桑尼亚的大城Arusha,基本上无什么惊喜,除了前一篇提到离开安博塞利国家公园时,遇上一头巨牙象。此外,第一次近距离看到一群非洲野牛,在路边吃草。非洲草原五覇,至此见到三霸:象、狮、野牛。

有一个小惊奇,在边境海关,没想到两国海关共享一栋小房子。在肯尼亚海关办出境的窗口办完手续,只隔三米,去坦桑尼亚海关窗口办入境,差点让我弄不清在哪一国海关。更没想到,入关坦桑尼亚毫无麻烦。坦桑尼亚要求打黄热病疫苗,旅行社和网上攻略都说要打。我们起初挣扎是否打疫苗,决定让医生开证明不打疫苗,朋友什么也没有,准备认罚钱,结果人家都没啰嗦,让交$50后直接签证入关。出来一看,海关房子旁没围墙,可以随便两国间走。估计若不是像咱的外国人认真签证,当地人都不必交$50。

既然今天进入坦桑尼亚,不妨先简介其历史。对东非最早的历史记载是有关斯瓦希里海岸Swahili Coast,北起大约现在的肯尼亚,经坦桑尼亚,南至莫桑比克北部的印度洋西海岸。一千多年前,迁移至此的班图人,建立一系列渔村和小城邦,与来自北方的波斯人、阿拉伯人、印度人贸易。前文提到郑和下西洋和葡萄牙探险家伽马去印度,都在北端的马林迪港停留补给。

桑给巴尔Zanzibar群岛(现属坦桑尼亚)上盛产名贵的丁香、肉桂等香料,号称东非的香料群岛。阿拉伯半岛上的安曼苏丹国,现在似乎默默无闻,但在19世纪,安曼苏丹国曾经疆域广阔,殖民统治整条斯瓦希里海岸,驻节桑给巴尔岛。阿拉伯人移民到那一带,在沿海建立和控制贸易中心,种族隔离,占据最好的地区。除了贩运香料贸易,安曼苏丹国最赚钱的商品是黑奴。许多东非内陆的黑人酋长们本身有奴隶,安曼人与酋长勾结,贩卖黑奴至阿拉伯各地。阿拉伯人在东非的贩黑奴历史,远久于欧洲人在西非,规模也不小。不知道至今在斯瓦希里海岸,有几处揭露纪念这段黑人自己和阿拉伯人贩奴黑历史的遗址和博物馆。

19世纪末,新兴的德意志帝国决定向东非内陆开拓殖民地为帝国增光,便与大英帝国瓜分斯瓦希里海岸及其内陆地区。桑给巴尔群岛和肯尼亚附属英国,肯尼亚以南则归德国。第一次世界大战中德国战败,德国殖民地归大英帝国。此时在欧美,废除黑奴已成共识,英国海军迫使已经成为附属国的桑给巴尔苏丹,中止向阿拉伯贩奴贸易的传统,最终结束阿拉伯及欧洲列强在东非的贩奴历史。欧美白人倒是大肆宣传批判自己的黑历史。

1960年代,桑给巴尔群岛和相对的东非大陆地区叫坦噶尼喀,分别从英国殖民统治下独立。不久,桑给巴尔的黑人造反,推翻安曼苏丹的阿拉伯少数族裔统治,与隔海在非洲大陆上的坦噶尼喀合并,成立"坦""桑"尼亚。至今桑给巴尔仍有不少阿拉伯和印度裔居民,伊斯兰教盛行,而东非大陆上前英属诸国,盛行英国圣公会等基督教新教。

另外借鉴美国人设立国家公园和自然保护区的经验,英国人于1935年在坦桑尼亚殖民地建立塞伦盖蒂Serengeti自然保护区。其东面有恩戈罗恩戈罗Ngorongoro死火山口所在的国家公园,非洲最高山峰乞力马扎罗所在的乞力马扎罗国家公园。英国后来又在北面相邻的肯尼亚境内,设立内罗毕国家公园和马赛马拉自然保护区。英国殖民者与时俱进提高文明素质,当年也做过不少好事,才有今天的着名自然保护区,我此次旅游的主要目的地。

Arusha据说是坦桑尼亚第二大城,绰号Safari City,如果外国人直接到坦桑尼亚来看野生动物,多半会先飞到此城。车子在尘土飞扬的土路土开一段,突然右拐,迎面一扇大门,五星级Arusha Serena Hotel。里面一个大庄园,花木繁茂,与墙外天壤之别。客房外观像像非洲马赛人典型的圆形茅草顶小土屋,里面现代设备一应俱全。

今天一兽: 非洲野牛 African Buffalo

多年前在电视上见过一个动物世界场景,至今仍记得: 一大群非洲野牛buffalo走向湖边,湖边五、六只正卧着休闲的母狮,见牛群走来,翻身匍伏严阵以待。一公、一母、一幼的一家牛,急急忙忙地走在前边。公牛忽然停住,发现二十几米外的狮群。狮群冲击,三牛转身逃跑,小牛和一只紧追其后的狮子双双一起掉进湖里。群狮跟上,一起试图拖牛上岸。突然水花飞溅,两只鳄鱼出现,一只咬住牛腿往水里拉,另一只张嘴威胁狮群退后。两边僵持一阵后鳄鱼放弃。狮群获胜,拖小牛上岸后,围压小牛身上准备聚餐,似乎这场狮群猎杀小牛的战斗,有惊无险地结束。镜头一转,黑压压一片的牛群围拢上来。一头公牛低头突牛角做攻击状,吓得一狮率先拔腿就跑。另一头公牛低头一摆,另一狮被甩到半空中,落地后也落荒而逃,不知道有没有受伤。牛群继续施压,原来被狮群压住的小牛,忽然奇迹般地活转过来,一瘸一拐地乘机蹓进牛群。在牛群压迫下,剩余的狮子也逐一起身逃之夭夭,牛群大获全胜。这个真实动物世界的大戏,充分展现非洲野牛的团结与强悍。这段游客摄录的8分钟视频,以Battle at Gruger (南非着名的自然保护区)之名,于2007年5月放上油管,立即轰动,多个媒体转播,至今有近亿人观看过。

牛在亚洲被驯化成家畜,水中牧童骑牛吹笛,是经典的中式田园牧歌画面。但在非洲只有成群的野牛,别想骑牛让牛干活,那是找死。野牛性情暴躁喜怒无常难以控制,而且牛多势众难以躲避。尤其为保护小牛,牛群会齐心合力抗争,狮群有时也落败,非常危险。野牛识别力和记忆力特别好,母子牛能在大牛群中,由叫声寻找到双方。牛能记住偷杀伤害族群的个人,记仇。据说曾有一头被偷猎者打伤的牛,留在附近徘徊。过几天后那人返回时,野牛认出他而追杀。在非洲,每年平均野牛比大象、狮子杀死更多的人。对伤病卧地的牛,尤其小牛,牛群努力帮助,不会扬长而去。对刚亡的牛,牛群常会驻足"哀悼",显示亲情。不仅仅是生物本能,动物也有感情和关爱。

大牛群中公母溷居,成熟的母牛们引领迁移。注意这个"们"字,因为没有单一的领导。当牛群准备移动时,母牛们各自站立,头朝向自己想去的方向,通过此身体语言表达。母牛们少数服从多数,选择最终去向,才开始移动。年老的公牛主动离群,与其它老牛组成老头群,更加嚣张疯狂。若遇到它们,需尽快躲避。老牛群组织松散分分合合。时常一头公牛决定移动,其它跟随而已,也可不跟,或者朝不同方向移动散伙,没有母牛群的紧密关系。母牛们引导的大牛群,是个独特的民主制的母姓社会。北美野牛bison,也有类似的民主制的母姓社会紧密的组织结构,形成大牛群。公牛群则小而松散。公牛在发情期溷入母牛群,只管播种,然后逃之夭夭,不管生养。看来父系社会还是一种动物社会的进步,公的需要承担责任。不过老公牛遭大牛群嫌弃,只能同病相怜几头凑在一起。找不到女朋友的老公牛脾气特坏,躲它远一点。

顺便说一句,英语词buffalo易让人误解。人们常用此词说北美野牛bison,但它们在动物学分类树上的纲class、目order、科family、亚科sub-family、族tribe、亚族sub-tribe、属genus、种species之中,与亚洲或非洲的buffalo不同亚族,反而与旱牛cattle同亚族,更接近一点。

今天另一兽: 斑马

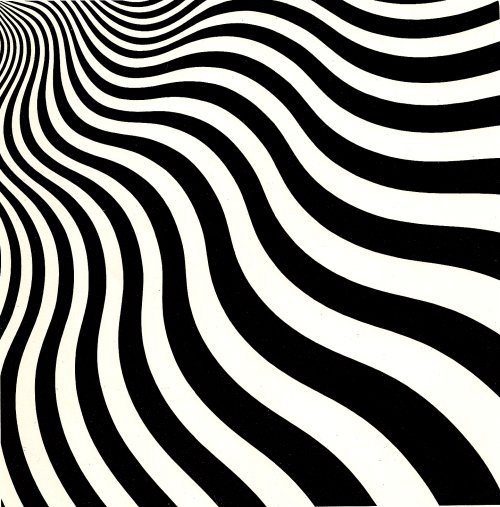

1960年代初开始流行视幻艺术Optical Art or Op Art,最典型的方法之一是在二维的画布上画满黑白相间条纹,塑造视觉错觉的三维空间感,或者制造难以视线聚焦的动态感。想像一下如果画布真的还在快速运动,是不是更令人视幻目胘?斑马zebra(当初谁翻译的词,该称纹马)身上的黑白条纹具有这功效,据说能搞晕蚊虫和捕食野兽。

像大多数马那样,班马的毛下有黑皮肤。每匹斑马的黑白条纹像人的指纹一样独一无二,保护区的人员能依此辨识。斑马有彩色视觉,耳朵长又灵活转动,视听特别灵敏,又善跑。因为斑马相当机警,成百上千的角马wildebeest群,喜欢跟随斑马群迁移,利用斑马记忆好记得哪里有丰水盛草,及其警觉勐兽逼近的能力。都知道百万角马大迁徙,其实同时还有几十万斑马一起大迁徙,而且斑马往往是在前领头探路,角马群跟在后面沾便宜。如果想找斑马,先找大群的角马。斑马常在其附近,或其迁移方向前方不远处。当地向导判断河边角马群是否打算过河,通常盯住旁边的斑马群的动向。若斑马开始过河,游客的好运来了。赶紧把摄像长枪短炮对准那里,大概率角马大军排山倒海过河的大戏,即将上演。

斑马群组成类似狮群,一匹成年公马带几匹母马和幼马。幼公斑马长大后。就被雄斑马驱离马群,通常不久就找到其它落单的公斑马,组成松散的单身汉群,切磋技艺,互相关照、增加生存能力。锻炼几年自觉足够成熟强壮后,就寻机挑战母斑马群中的雄斑马,用颈子博斗,用牙齿啃咬、用蹄子踢打,分出胜负。也许能取而代之,或吸引个别母马跟随,逐步建新群。

斑马是非常社会性的聪明动物,群体行动类似象群,由经验丰富记忆好的年长的母马带领,逐水逐草而迁。但斑马不是大象,需提防野兽攻击,雄斑马殿后保护维持秩序,用强健的后蹄攻击偷袭者。斑马群有时把幼畜围在中间,共同对付鬣狗甚至狮子。斑马还会情急之时权衡利弊快速做抉择。据说有人见到一匹无法逃脱狮子的斑马,毅然跃进一丛带荆棘的灌木丛中。弄得腿上刺伤流血。而狮群怕刺,在外等待多时无计可施,只好放弃,另寻猎物。斑马虽然受伤一瘸一拐地离去,又活过一天。

斑马生活在非洲撒哈拉沙漠以南,主要集中在东部与南部非洲。斑马在历史上对欧洲人只是个传说,直到15世纪大航海时代,葡萄牙人与荷兰人才第一次见到这种黑白条纹的马。人类把野驴野马驯化成家畜已经有几千年,18世纪欧洲人殖民东非后,企图从出生幼畜开始驯养斑马。用此法,人们尚能在某种程度上驯化狮虎豹熊等勐兽成宠物,但从无成功驯化斑马的例子。虽然斑马吃素又俊美,但不是弱者。它们与生俱来地性格刚烈,特立独行,软硬不吃,不肯屈就人的控制,更别说拉车或让人骑。于是又有人杂交马与斑马,但生岀的zorse仍然俱斑马的桀骜不驯性格。那显然不是出自生长环境,而是来自基因里,最终让人放弃驯养斑马的幻想。斑马不需要屈就人类去换来锦衣丰食养尊处优,也不相信人类的善心而需为此回报,它们只想:你们别管我,也别"教养"我,让我回非洲草原吧,与我的亲友在一起。我甘愿吃草,我甘冒被追杀的风险,那就是我要的生活和宿命。斑马具有比狮虎豹熊还强的野性,这野性不是凶勐嗜血的本能,易怒暴躁的本性,而是不受拘束、自由奔放的本心。斑马具有草原游仙的气质。

出于各种原因,我们多数人都在屈就他人,约束自己,将就地生活在理想之外。我现在的愿望是退休后,不再需要屈就打工,甘愿粗茶澹饭轻车简居,可以在我的"草原"上,尽量避免狮、豹、鬣狗(伤病灾害),随心所欲地自由思想、自由交谈、自由旅行、自由自在。闲云野鹤,改成:闲草原,野斑马。字虽多点不古典,但够现代。重要的是那毫不逊色的优美画面和诗幻意境。

随便拍张斑马身体局部特写,都是视幻艺术作品。