中国女性改写历史:别人刷短视频时,我和数学谈恋爱

2025-08-19 20:26:19 · chineseheadlinenews.com · 来源: 谷雨星球

最近几个月,一个名字在中国数学界乃至整个学术圈引发了前所未有的轰动——王虹。

这位34岁的数学家,与合作者一起破解了困扰数学界上百年的“挂谷猜想”,被誉为“21世纪最重要的数学成就之一”,也被认为是下一届菲尔兹奖最热门人选之一。

陶哲轩也激动地转发:“这是百年一遇的数学突破!”

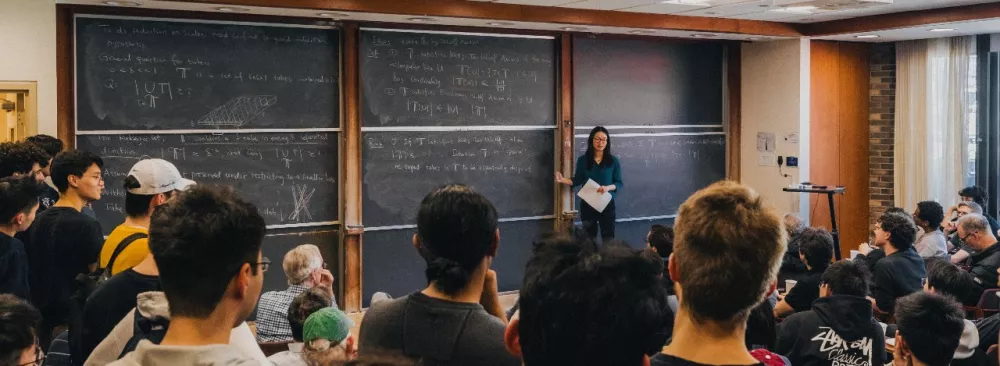

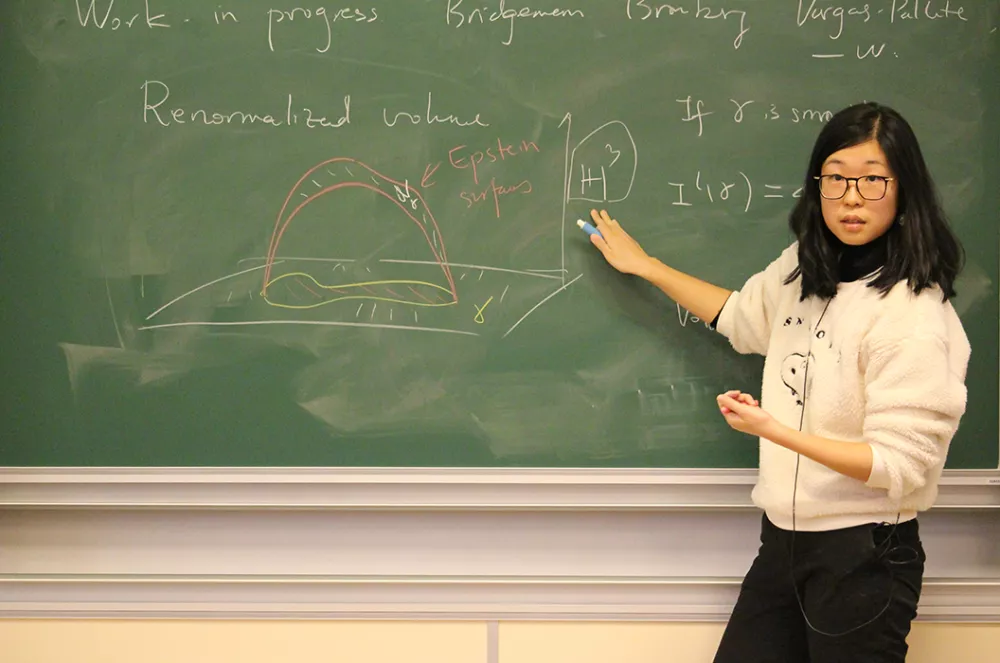

据说,她在纽约大学做学术报告时,现场被挤得水泄不通,还有数学家泰斗上台请教。回国后,她在清华北大的讲座更是盛况空前,“韦东奕旁听”的热搜更是刷遍了社交媒体。

■王虹在纽大讲座这幅图被誉为世界名画《人类群星闪耀时》,台下多位数学界泰斗专注听讲

更令人激动的是,这股“数学热”正在激励着无数年轻女孩们。很多曾被老师和家长说“女孩学不好理科”的孩子,都纷纷发声“我也想学数学”。

其实,王虹并非个例。盘点了一圈这两年在国际上获大奖的中国女性数学家,我发现她们有着惊人的相似之处:

她们都不是从小就被贴上“数学天才”标签的孩子。有人中途转入数学系,有人第一次做竞赛题都没及格。

她们都在中国接受了扎实的基础教育,然后带着对数学的热爱远赴海外深造,如今都在国外顶尖大学任教。

她们都在最纯粹、看似最“无用”的纯数学领域取得了突破性成就。如几何测度论、复分析、算术几何。

很多人都说,她们能成为数学家是因为本来就有极高的数学天赋。但天赋不代表不努力,更不意味着一路坦途,正如王虹曾说的:

“哪有什么开挂人生?不过是把别人刷短视频的时间,用来和数学谈恋爱”。

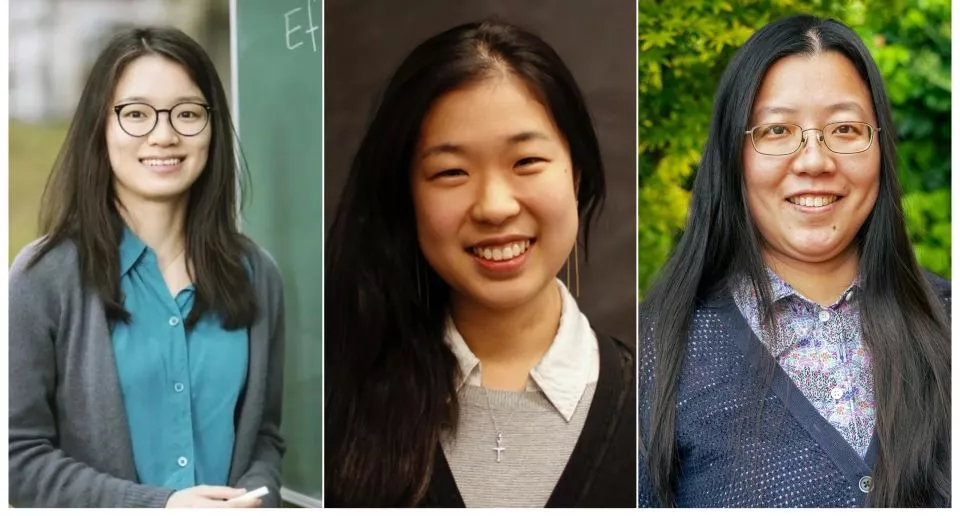

■让我们记住她们的名字:王虹、王艺霖、唐云清

王虹:“别人刷短视频的时候,和数学谈恋爱”

王虹的数学之路,始于一个看似“错误”的选择。

1991年出生于广西桂林平乐县的她,16岁就以653分考入北京大学地球与空间科学学院。按照传统观念,这已经是人生赢家的标配:名校、热门专业、光明前景。

但命运往往在最意想不到的时候转弯。

大一的某堂数学课上,当老师在黑板上写下一串优美的数学公式时,王虹突然被那种纯粹的逻辑美所震撼,并决定转系。“那一刻我意识到,这才是我真正想要的东西”。

在北大,数学系被称为“四大疯人院”之一,竞赛学神扎堆,别说半路出家的她,就连高考数学接近满分进去的学生,都会怀疑自己的智商。

一开始她的成绩也不是特别好,“一直在挣扎,能生存下来就不错了”。

对于学习方法,当时的她也停留在学生时代的“做题思维”。“后来发现其实也没有什么用,数学不是逼一逼自己就能学会的学科,不想学就休息够再学”。

■王虹的Linkedin账号,能看出当年的青涩时期

如今做了深度研究后再回头看,她总结出了数学研究和考试的不同:

“考试的时候遇到问题,因为时间有限制,就会把课本上或者老师教过的方法给试一遍,但自己做研究的时候,因为没有时间限制,我可以花很长时间去想一个问题,把自己脑袋里乱七八糟的想法都试一遍”。

这一段宝贵的求索经历,或许才是对王虹最有价值的历练之一。

因为真正的数学研究,不是解题,而是在一片未知的荒野中开辟出全新的道路,在无数次碰壁和“乱七八糟的想法”中,寻找那个可能根本不存在的突破口。

正如数学界一个著名的说法,“如果一个问题多年无解,通常需要全新的方法和思路来解决它”。

■困扰了全球数学家107年的挂谷猜想,就是如何以尽可能小的空间旋转一根针的问题,而王虹和搭档作者Zahl就在三维空间中证明了挂谷猜想,表明针头覆盖的体积始终是三维的。

从北大毕业后,王虹的求学轨迹更加国际化。巴黎综合理工学院、MIT博士、普林斯顿高等研究院博士后、UCLA助理教授,后来到纽约大学副教授。

在巴黎学习期间,她甚至一度想放弃数学去学建筑。

“我在法国的时候有半年没有做数学就去学建筑了,然后发现建筑也挺难的,后来又回来做数学,因为至少还大概知道该怎么学”。

■MIT官方的Women in Mathmatics主页,还有王虹读博时的专属页面

而被数学频频打击的经历,也让她更确定“什么样的人更适合学数学”。

也正如她对自己的评价,“我无论如何都不是天才,我在身体上、精神上都很一般,只是我可以坚持目标,并擅长延迟满足”。

她选择的研究方向是纯数学里的傅里叶分析,在外人看来几乎是最“无用”的数学分支之一。没有直接的商业应用,没有立竿见影的现实意义,只有抽象的函数和无穷的级数。

但也正是这份对纯粹数学美有点“傻气”的追求,最终让她站在了挂谷猜想这座数学高峰面前。

今年9月,她即将加入法国高等科学研究院,成为该校柯朗数学科学研究所的数学教授。

而如今她最想做的,是给广西老家的中学捐一座“混沌之美”数学实验室:“我想告诉县城的孩子,抬头看星空时,每个光点都可能藏着改变世界的公式”。

■王虹与合著者Zahl长达127页的论文,有望让她获得2026年的菲尔兹数学奖,成为第一名获得该奖的中国女数学家

王艺霖:“学数学就是慢慢泡核桃”

另一位女数学家王艺霖,则走了一条更加国际化的数学之路,而这条路的起点,来自一个家庭的勇敢决定。

1991年出生于上海的王艺霖,中学就读于上海外国语大学附属外国语学校。这里的学生每人可以选修一门二外,12岁的王艺霖就选择了法语。

到了高一,学校有一个去法国交流一年的项目。一直对法国有强烈好奇心的王艺霖义无反顾地决定参加,即便要耽误一年的课程,而一直很开明的父母也做了这个颇为大胆的决定:

支持女儿去法国追梦。

可以说,这一决定彻底改变了王艺霖的求学路径。到了高三,妈妈偶尔得知法国教育部的招生项目,如果通过笔试和面试,就可以去法国读数理预科班,未来在法国读大学。

“到了考场,我发现考的都是竞赛题,我从来没参加过这类培训,只努力做了一部分,可能只能勉强及格”。

更戏剧化的是面试环节。考官表示,王艺霖笔试比别人低了很多,入选面试完全是因为她是唯一一个用法语答题的人。

正如我们常说,坚持热爱的长期主义,哪怕当下看起来是“无用”,而一旦合适的机会降临,你就是唯一一个早已做足准备的人。

而王艺霖也牢牢抓住了这次机会,开启了法国的数学之旅。

■在法国读书时的王艺霖

2011年,王艺霖如愿考入了法国最顶尖的学府之一——巴黎高等师范学院。在这里,她遇到了改变她人生轨迹的数学。

“我发现了一种不同的数学方法,我们不仅仅要解决问题,同时还要从公理中得出完整的证明”。正如后来她在法国高等科学研究所的同事所说,法式数学教育的严谨性给了王艺霖深厚的理论基础。

法国的数学教育有多强呢?

从帕斯卡、笛卡尔到著名的“布尔巴基群”,数学研究深深扎根于法国。这个国家诞生了16位菲尔兹奖得主,其中13位是法国籍数学家。

法国数学教育特别强调从公理出发的严谨推理,注重培养的不是单纯的计算技巧,而是学生的抽象思维能力。

这种教育方式培养出的学生,往往具有极强的理论功底和创新能力,能够在纯数学的抽象世界中游刃有余。

■19世纪之前出版的最完整的数学史,来自法国数学家让·艾蒂安·蒙图克拉

在巴黎高师的求学经历,也让她形成了自己的数学哲学。

“我是一个泡核桃的人”,王艺霖用这个生动的比喻来形容自己的研究风格。

就像泡核桃需要耐心等待,让坚硬的外壳慢慢软化,数学研究也需要长期的浸润和思考。她从不急于求成,不追求短平快的成果,而是愿意花费数年时间去理解一个深层的数学问题。

“数学本来就是一个需要时间的学科,着急是没有用的,重要的是保持好奇心和耐心”。

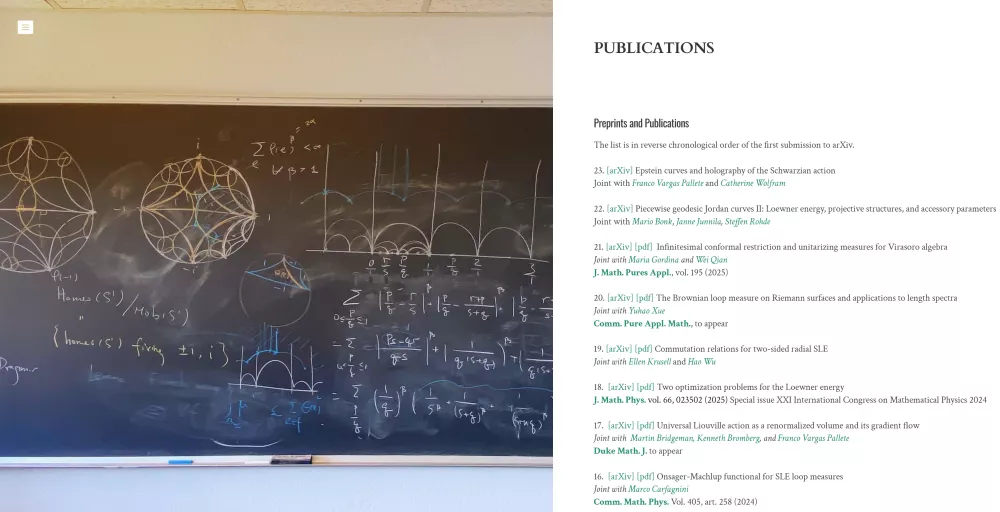

■王艺霖的个人网站,收录了她的论文,据说写博士论文的时候,光是理解相关的数学背景就花费了她近两年时间。

2015年,王艺霖来到瑞士苏黎世联邦理工学院攻读博士学位,在这里她找到了自己真正热爱的研究方向。

王艺霖的研究领域位于复分析和概率论的交叉地带,博士论文探讨的是如何用数学方法描述曲线的“圆度”。

这正是王艺霖数学工作的特点——她总是能在看似不相关的数学领域之间建立起美妙的联系。

而这或许和王艺霖的兴趣极其广泛有关。

除了数学,她还喜欢建筑、心理学、艺术,经常去巴黎的街头闲逛,完全没有大家认知中数学家的“苦大仇深”。

我特别喜欢公众号“返朴”采访王艺霖时的一段话:

“提及求学之路,她将一切解释为‘偶然中蕴含着某种必然’,而背后的驱动力是好奇。她因为好奇,选择了法语;因为偶然,参加了选拔考试;因为兴趣,投身数学。

因为放不下心中的为什么,在两个不相关的方向之间架起一座桥”。

2022年,31岁的王艺霖加入法国高等科学研究所(IHES),成为该所历史上第一位初级教授。

IHES被誉为“数学家的伊甸园”,有10公顷的公园、个人办公室、米其林级别的食堂,最重要的是——完全的研究自由,没有任何教学义务。自1958年成立以来,这里走出了8位菲尔兹奖得主。

或许也正是因为全身心投入研究,2024年,她获得塞勒姆奖,成为继陶哲轩之后第三位获得该奖的中国人,也是首位女性华人得主。

2025年7月,王艺霖选择回到母校苏黎世联邦理工学院担任副教授,开启学术生涯的新篇章。

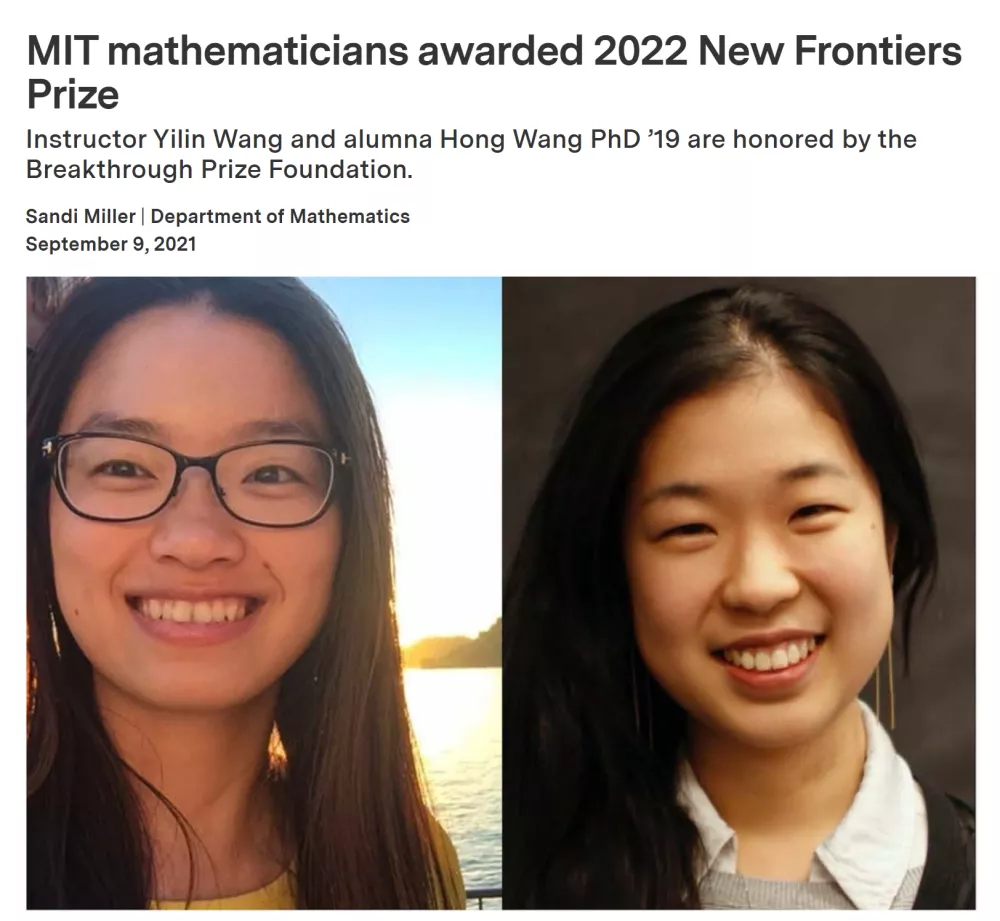

■2021年,王虹和王艺霖同时获得2022年的玛丽亚姆·米尔扎哈尼新前沿奖,用来表彰女性数学家在职业生涯早期的成就,被MIT骄傲地在官网报道。如今,二人又在法国高科擦肩而过,各自奔向更值得期待的未来

唐云清:“数学给了我看世界的另一种方式”

在三位数学家中,唐云清走的是相对“传统”的路径。

2007年,还在上海中学读高中的唐云清就已经展现出过人的数学天赋。她不仅获得了女子奥林匹克数学竞赛满分,还在中国数学奥林匹克竞赛(CMO)中摘得金牌,并成功入选柄家集训队。

这些荣誉为她赢得了保送北大数学系的资格,成为了王虹的同窗。

在北大数学系的四年里,唐云清在首届丘成桐大学生数学竞赛拿到金奖,对数学的理解更是发生了变化。

“本科生科研也是大学生活的一个重点。甚至从某种程度上说,对我今后的影响超过之前的任何一门课,因为它带给我对于数学更细致的认识,更深层的感动”。

■2007年,唐云清获得上海中学的五四表彰数学金奖

2011年从北大毕业后,唐云清选择了哈佛大学继续深造。

她选择的研究方向是算术几何,这个学科研究的是数论与代数几何的交叉问题,处理的对象往往是高维的抽象空间,需要极强的抽象思维能力,相当烧脑。

在导师Mark Kisin的指导下,她完成了毕业论文,证明了Grothendieck—Katz p-curvature猜想的一个变体,代表了算术几何领域的一个重要进展。

这也为唐云清31岁进入学术生涯的高光时刻打好了铺垫。她证明了存在超过50年的猜想——非同余模形式理论中关于有限指数子群的无界分母猜想,并获得“菲尔兹奖风向标”SASTRA拉马努金奖,成为首位获得该奖的中国女数学家。

评奖委员会主席Krishnaswami Alladi给出了极高的评价:“她是这个时代最深刻、最有创造力的数学家之一。她的贡献将在未来几十年里产生影响”。

而对于唐云清来说,更加享受的则是数学给了她“看世界的另一种方式”,去理解宇宙间最深层的逻辑结构。

如今,唐云清在普林斯顿大学高等研究院任教6年后,前往加州大学伯克利分校担任助理教授,继续她在算术几何领域的研究。

恰好印证了她在北大毕业时所写的,“梦想的样子,随着年龄的增长,一点点清晰起来”。

■唐云清获奖后,北大发来贺电

在人类历史的长河中,女性被系统性地排除在学术殿堂之外的时间太久了。

但现在,一切都在悄然改变。越来越多像三位女数学家一样的女性,在数学、科学、物理、人工智能等领域发光,甚至主导话语权,那些曾经被认为是“不可能”的事情,正在一个个变成现实。

一个女孩可以成为任何人的时代,真的来了。

正如居里夫人曾说,“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood”(生活中没有什么可怕的,只有需要理解的。)

理解这个世界的权利,从来不应该因性别而有所区别。