饭后有这几个表现,尽早做胃镜

2025-08-08 12:25:15 · chineseheadlinenews.com · 来源: 搜狐新闻

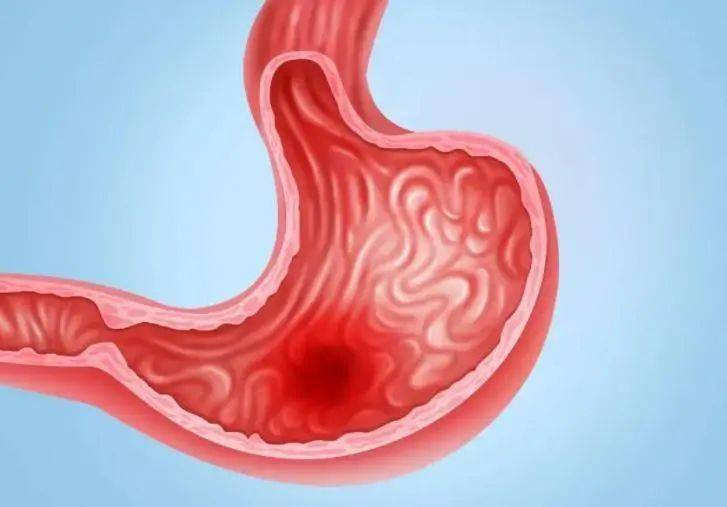

大多数人饭后会感到舒适满足,但如果频繁出现以下5种表现,就需要提高警惕。这些症状或许并不能直接说明胃癌,但却可能预示胃部存在病变的风险。

一、饭后胃胀持久

进食后胃部轻微胀感是正常的,但若经常感到胃部胀满,并且持续时间较长,甚至伴随不适感,则可能是胃黏膜损伤或幽门梗阻的信号。胃癌早期的患者,胃排空功能常受影响,这种胀感尤为明显。

二、饭后嗳气频繁

嗳气,即打嗝,是胃内气体排出的表现。正常的嗳气并无大碍,但如果嗳气过于频繁且夹杂着酸腐气味,可能是胃内有异常发酵,提示胃功能紊乱,需要进一步检查。

三、饭后胃痛隐隐

胃痛并非总是剧烈的,有时是一种隐隐的胀痛或钝痛。尤其是饭后疼痛加重,可能是胃溃疡、胃炎甚至胃癌的早期症状。一定要注意疼痛的部位和频率,这是身体的重要信号。

四、饭后食欲减退

刚吃完饭却感觉没有胃口,甚至对食物产生厌恶感,这种表现若持续存在,可能与胃部病变相关。胃癌患者常表现为食欲减退,尤其厌恶肉类食物。

五、饭后恶心呕吐

偶尔的恶心可能是饮食不当引起,但若频繁出现饭后恶心甚至呕吐,且呕吐物中含有未消化的食物或血丝,则需要高度警惕,这可能提示胃出口梗阻或胃内部病变。

胃癌为何“悄无声息”?

胃癌早期症状之所以隐匿,主要与其发病机理和胃的结构有关。胃是一个容纳性器官,能够适应较大的内妊田,因此即便有病变,也很难立刻引起强烈的不适。

胃癌的发生通常经历由浅表性胃炎、萎缩性胃炎到肠化生、异型增生,再到癌变的漫长过程,这期间症状往往被忽视或误认为是普通胃病。

文化背景也助长了这一现象。许多人认为“胃疼是小事”,或者习惯忍耐,不愿主动就医。特别是中老年人,常将胃部不适归因于饮食问题或年龄增长,从而错失了早期发现的机会。

胃癌的“温床”:生活习惯与社会现象

胃癌的发生并非偶然,很多因素与我们的日常生活息息相关。以下几种常见习惯,可能是胃癌的“帮凶”:

1.长期不健康饮食

高盐饮食是胃癌的重要诱因。腌制食品、加工肉类中含有大量的亚硝酸盐,这种物质在胃内会转化为致癌物质。过热的食物会损伤胃黏膜,增加癌变风险。

2.过度依赖熬夜和饮酒

夜间是胃部修复的关键时段,熬夜会打乱胃的生物节律,诱发炎症反应。而长期饮酒则会直接破坏胃黏膜屏障,导致慢性炎症。

3.忽视幽门螺杆菌感染

幽门螺杆菌是胃癌的“幕后黑手”之一。这种细菌感染后,可能引发胃炎、胃溃疡甚至癌变。尤其在卫生条件较差的环境中,感染率较高。

4.社会压力与心理因素

胃与心理状态密切相关。长期处于压力状态下,胃酸分泌紊乱,胃黏膜受损,甚至影响胃的免疫功能。社会的快节奏与高强度工作,使不少人陷入“过劳胃”的困境。

如何守护胃部健康?

胃癌的预防需要从点滴做起,以下建议可以帮助大家降低风险。

均衡饮食,远离高危食物

多吃新鲜蔬菜水果,避免腌制、熏烤和加工食品。控制盐摄入量,减少对胃黏膜的刺激。

定期体检,关注胃部信号

中老年人或有胃癌家族史者,应定期进行胃镜检查。胃镜是发现胃癌早期病变的“金标准”,可以帮助及时发现隐患。

戒烟限酒,调整作息

烟草中的有害物质会直接损伤胃壁,同时增加胃酸分泌,导致胃黏膜长期受损。规律作息、避免熬夜,能有效保护胃的“修复时间”。

关注心理健康,缓解压力

保持良好的心态,适当运动以释放压力,是保护胃部健康的重要措施。胃不仅需要食物,还需要“情绪的营养”。

胃癌防治:从国情到个人

近年来,随着国家政策对医疗健康的重视,胃癌筛查已逐步纳入部分地区的公共卫生服务。这为早期发现胃癌提供了重要保障。个人的健康意识同样至关重要。医生呼吁,只有建立良好的生活习惯,及时关注身体信号,才能从根本上远离胃癌。

胃癌并非“一蹴而就”,它的发生是多方因素共同作用的结果。提前预防、早期发现是减少胃癌危害的关键。希望通过本文的科普,能让更多人意识到饭后那些“不痛不痒”的细节,可能是胃部健康的“晴雨表”,从而养成关注胃部健康的好习惯。