被挖大牛,公开演讲:把AI当作一种终极杠杆

2025-07-19 17:25:36 · chineseheadlinenews.com · 来源: 图灵人工智能

当学习变得廉价,真正稀缺的是主动探索的意愿。

这两被媒体爆出Meta挖走的OpenAI研究大牛,也不在社交媒体上公开澄清下,不过却把过去一些经验分享公开出来啦!

Hyung Won Chung 是今天被爆 Meta 扎克伯格挖走的另一位重磅 OpenAI研究员。他是 MIT 博士,此前为 Google Brain研究员(2019-2023)。在OpenAI期间,其的工作重心先后是 o1-preview和o1项目,之后转向了深度研究(deep research)。而现在,他更专注于AI代理(agent)这个方向。并对推理(reasoning)、AI代理以及与之相关的一切都抱有极大的热情。

受康奈尔大学 计算历史学家Unso Jo的邀请,做了一场题为《AI作为一种终极的杠杆形式》的演讲。

4大AI杠杆法则

杠杆本质进化论:

人类文明通过“人力→资本→代码/媒体”三级杠杆突破能量守恒束缚,而AI以人力替代(熵减工具)??代码复制(零边际成本) 的复合形态,重构输入-输出法则。

个体认知奇点:

AI将知识获取的摩擦系数降至趋近于零,倒逼竞争力标尺从记忆存量转向探索增量——好奇心成为新稀缺资源,不用AI者如同你妈妈拒用洗衣机。

? 科学范式跃迁:

AI正从“专家协作粘合剂”(填补知识鸿沟)升级为自主研究引擎,其超线性推理能力将引爆“知识重组红利”,使牛顿式个体天才让位于人机共智网络。

? 文明操作系统重置:

当10人团队借AI智能体达成百人产能时,企业规模律失效;当复杂系统设计(进化盲区)取代重复劳动时,文明竞赛规则改写为“人类想象力×AI执行力”。

这是我于2025年5月2日在康奈尔大学的演讲《AI 作为终极的杠杆形式》。

当我们思考“如何提高产出”时,一个念头会很自然地浮现:“多工作几个小时”。延长工作时间确有助益,但这条路终将触及我们身体的极限。

然而,一个更深刻的问题是:“如何在不大幅增加投入的前提下,实现产出的飞跃?”这,就是杠杆的力量。

“杠杆”一词我们耳熟能详,以至于它背后深沉的意涵常被轻易忽略。在众多关于杠杆的解读中,我个人最推崇纳瓦尔(Naval Ravikant)的分类:人力、资本,以及代码/媒体。纵观历史,每一波惊人的财富创造浪潮,都由这三者中的一种或多种所驱动。

但规律是,一旦某种杠杆变得寻常(试想十年前的YouTube频道与今天的盛况),竞争的洪流便会涌入,无情地压缩利润空间。因此,当一种全新的杠杆浮现时,它便提供了一个获取超额收益的、千载难逢的窗口。

杠杆的本质和类型

在今天的演讲中,我将阐述一个观点:人工智能(AI)正是那个正在兴起的全新杠杆。 一个AI代理(AI agent)的精妙之处在于,它将两种杠杆融为一体——它既有人力杠杆的属性(为你工作,且无需许可),又兼具代码杠杆的威力(可以被无限复制粘贴)。

“AI将创造巨大财富”已是老生常谈,但借助“杠杆”这面透镜,我们能以一种高度连贯的视角,去解读纷繁嘈杂的AI新闻,并从中洞见真正的机遇。

感谢Unso的邀请!今天我自然会聊聊AI,但在那之前,让我们先看一张图。

这是一张由ChatGPT生成的、含苞待放的花朵。若你凝视它一分钟,甚至十分钟,它的变化几不可察。但这是否意味着,在这平静的表象之下,没有任何改变正在发生呢?并非如此。只要你等待足够长的时间,便会目睹它发生翻天覆地的变化,最终绽放成一朵绚烂的玫瑰。

我想借这幅小图阐明一点:我们人类,其实并不擅长感知那些以天或年为单位缓慢发生的演变,但我们对分钟和小时尺度的瞬时变化却极为敏锐。这背后或许存在进化层面的解释:能感知环境的即时变化,对生存至关重要;而洞察跨越一年的漫长变迁,则没那么紧迫。这或许是我们与生俱来的一种认知“缺陷”,一种需要我们主动去修正的盲点。

我为何要以此为开篇?因为AI,或许是人类历史上发展最为迅猛的技术。但即便如此,它的演进也并非以分秒计,而是以年、甚至十年为单位的宏大叙事。考虑到我们方才提到的认知局限,我们很可能正在低估AI所带来的变革,尤其是变革的量级。

时至今日,我已无需再多费口舌去证明AI的重要性——几年前我的演讲或许还需以此开场,但现在这已是共识。然而,我真正想强调的是,每个人心中对这场变革尺度的想象,可能存在天壤之别。如果说有什么偏差的话,我认为我们更可能是在低估它。特别是,当AI作为一种赋能个人乃至全人类的杠杆机制时,它的这一面,其深远影响,在很大程度上被低估了。我会逐步深入细节,但让我们先从“杠杆”这个核心概念入手,一点点建立起直觉。

这是一个极其重要的概念,但在日常语境中,它的使用往往显得随意、不正式,甚至因语境不同而含义泛滥,尤其是在硅谷湾区。我认为这个词的重要性,值得我们花些时间去细细品味,为它建立起坚实的直觉。

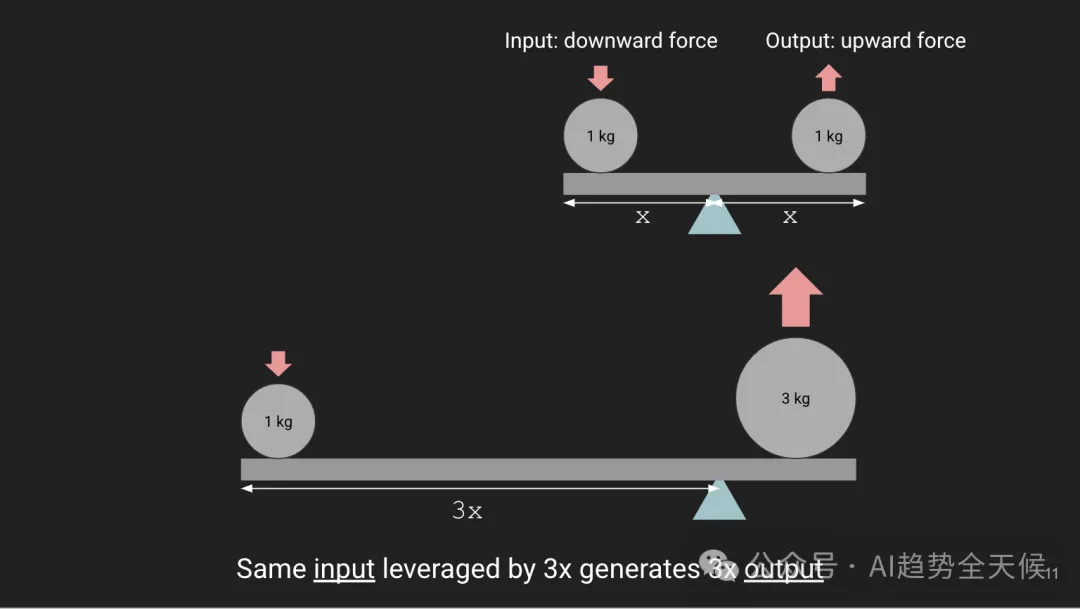

我个人与“杠杆”概念的初次邂逅,可能是在经典力学课堂上。想象那个经典的杠杆装置:我们在屏幕左侧向下施加一个力,通过支点,在右侧撬起一个一公斤的重物。如果我们将杠杆臂加长,同样的力就能撬起更重的物体。这意味着,输入(向下的力)保持不变,仅通过增益杠杆,输出便提升了三倍。

这个原理的适用性远超物理世界。在此,我想给出一个我个人对杠杆的工作定义:杠杆是一种机制,它能让输入端微小甚至没有变化,却在输出端引发巨大、乃至极其巨大的变化。 这是一个具有普适性的法则,可以应用到生活中的无数领域。

我们都渴望提升自己的产出,创造更多价值。面对这个愿望,脑海中最先跳出的,往往是“我该如何更努力?如何增加投入?”——比如压缩睡眠,延长工作。但这条路,很快就会碰到天花板。

一个更有价值的思考维度是:我该如何在不显著增加投入的情况下,大幅提升产出?我该如何斩断投入与产出之间的那条线性锁链? 这便触及了杠杆机制的灵魂。因此,你真正需要寻找的,是你拥有或可能拥有何种杠杆。这才是通往更高产出的关键问题。

关于杠杆的思考框架有很多,我个人最偏爱纳瓦尔·拉维坎特的版本,它出自这本我强烈推荐的书——我手头正好有。这本书并非他亲笔所著,而是他智慧的结晶,汇集了他的推文与思考。

纳瓦尔将杠杆归为三类:人力、资本,以及代码和媒体。 让我们逐一审视。

第一种是人力杠杆,这是最古老的杠杆形式,因此也最为我们所熟悉。譬如,我想建造一座金字塔。若无杠杆,我只能孤军奋战,这无异于天方夜谭。但借助杠杆,我可以雇佣成千上万的劳工。如此一来,我的个人投入可能持平甚至减少,产出却呈几何级数增长,因为有无数双手在同时劳作。这是一种需要“许可”的杠-杆,因为我必须获得他人的同意。时至今日,人力依旧是社会运转的核心杠杆之一。

第二种是资本杠杆。假设我想投资一套价值百万的房产,但我手中只有二十万现金。于是我向银行借贷八十万。如果幸运降临,房产升值一倍至两百万。虽然资产本身只是翻倍,但我的个人投资回报率却高达400%(即5倍回报),远超资产的增值幅度,这便是资本的魔力。这是第二种杠杆,在20世纪尤为盛行。

第三种是代码与媒体杠杆,这是一种更现代的形态,尤其在硅谷这样的地方大行其道。它更偏向软件的本质。当我为一款应用写好代码并发布,一个用户使用它,创造了价值N;在我酣睡之时,另一个用户下载安装,又创造了另一个价值N。我的总产出就这样悄无声息地翻倍了,而我无需任何额外劳动。这得以实现,全因软件可以被无限复制,这一特性本身就蕴含着惊人的力量。近年来涌现的大量价值,正是构建于此杠杆之上。

媒体亦是同理。我给200人做了一场讲座,他们从中获益。随后,我将视频上传到YouTube。此后每一次新的观看,都在为世界增加价值,而我无需再付出任何努力,其传播的边界几乎是无限的。这也是一种新型杠杆。

回望历史,每一次巨大的财富创造,背后都有这些杠杆的身影。20世纪的金融巨头,娴熟地运用着资本杠杆;近代的科技新贵,则将代码“一次编写,无限分发”的特性发挥到极致。在每一个财富神话的深处,你几乎都能找到某种强大杠杆的支撑。

然而,任何杠杆的超额回报,最终都会在竞争中被逐渐磨平。当一件事物被证明有利可图,众人便会蜂拥而至。如果你今天创办的公司,仅仅依赖软件的可复制性,而无其他技术壁垒,那么成功的难度将远胜二十年前。又或者,对于我不太熟悉的领域,比如你想成为一名视频博主,今天所面临的竞争烈度,也远非十年前可比。

我试图阐明的是,当一项新技术催生出一种前所未有的杠杆机制时,巨大的价值与回报才得以可能,而这扇机会之窗会随着竞争的加剧而缓缓关闭。因此,敏锐地洞察“哪些新的杠杆机制正在浮现”,变得至关重要。

AI作为新兴的杠杆

至此,我的论点已然明晰:AI,正是那个正在步入舞台中央的、全新的杠杆。 它的影响范围和深度正在悄然扩张,从赋能个人,到变革团队,最终将惠及整个人类文明。

让我们先将目光聚焦于个人层面。对我个人而言,AI,特别是ChatGPT,最大的用途在于学习。这可能是我投入时间最多的场景。我常常在周末花上数小时,沉浸在新概念的海洋里,与AI就一个话题反复诘问、探究。如果用杠杆的视角来解构学习,输入是我为理解未知概念所付出的时间与心力,输出则是我脑海中形成的深刻理解。

AI的介入,让同样的投入带来了指数级的产出。比如,我想弄懂分布式系统中的某个特定概念。在生成式AI诞生前,我的路径是:谷歌搜索,打开一篇通常对新手不甚友好的维基百科,读得云里雾里,挫败感油然而生。接着,我可能会去找一门入门课或一本厚重的教科书,但我其实只想搞懂那一个点,却被迫要先搭建起整个知识框架,这极为耗时。而现在,AI能结合我的既有知识,动态生成难度恰到好处、内容恰如其分的学习材料。我的学习曲线因此变得陡峭,效率大大提升。

可以说,学习新领域的壁垒正在崩塌。

这固然是天大的好事,但凡事皆有两面。当知识的获取变得轻而易举,当人人都在加速学习时,一个隐性的代价随之浮现:不学习的机会成本,正在急剧升高。

想象一个极端场景:你完全不理会AI,固守自己的一方天地,勤勤恳恳。你并非懒惰,只是在做自己的事。而你周围的每一个人,都在利用新工具不断学习、迭代、进步。那么在相对坐标系中,你其实正在落后。这就是机会成本——并非你做错了什么,而是整个价值评判的体系,因技术而发生了偏移。

在任何社会中,一项技能的价值都由其稀缺性决定,而非其客观功用。人类的视觉系统就是一个绝佳的例证。从生物学角度看,它是一项无比复杂和精密的功能,其性能远超当今任何机器。我们能在嘈杂环境中瞬间认出朋友,这种能力本身堪称奇迹。但正因为它如此普遍,人人皆有,所以在现代社会中,单凭优异的视力并不能让你脱颖而出。同理,稀缺性,是任何高价值技能的先决条件。

我常常思考,哪些才是未来值得我们去磨砺的、真正宝贵的技能?一个有效的思考法则或许是:凡是进化没有直接赋予我们的能力,往往是价值的洼地。 因为一旦进化将其写入了我们的DNA,它便不再稀缺。

当知识的获取成本趋近于零,什么会变得稀缺?是探索未知的动力与永不满足的好奇心。这些品质一直都很重要,但在今天,它们的重要性被提到了前所未有的高度。因为学习的门槛虽已降低,却并未消失。你仍需克服认知上的不适感。学习新知,本质上是一场认知挑战,它并不总是愉悦的。要跨越这道坎,好奇心是那股最原始、最强大的驱动力:“我知道这很难,但我实在太想知道了!”如果你天生好奇心不强,也可以通过建立反馈机制来修正:有意识地承受短期的学习痛苦,以换取长期的回报与成就感。通过不断累积成功的正反馈,你同样能驾驭学习的挑战。

归根结底,技术总是在重新定义稀缺。 意识到这一动态变化,即便你不是技术的创造者,也至关重要。

社会和经济的范式转变

以上是AI作为杠杆在学习层面的体现。另一个更直观、也更激动人心的体现,则是AI代理(AI agent)。这或许是2025年乃至未来数年,最引人入胜的研究方向。AI代理的强大之处在于,它巧妙地融合了我们之前讨论的两种杠杆。

其一,是人力杠杆。AI代理为你执行任务,如同你雇佣的员工。其二,是代码杠杆。至少在目前,AI代理是纯粹的软件,你可以随心所欲地复制它。想要10个代理协同工作?复制10份即可。想要12个?再添两份。整个过程无需任何人的许可。这是一种**“无需许可的复合型杠杆”**,若你深思其内涵,会发现它蕴藏着改变世界的力量。

我认为,这将是未来财富创造的核心引擎。这个领域尚在襁褓之中,一切才刚刚开始。如果你体验过DeepResearch,对我而言,它是迄今为止功能最完善的AI代理。未来必将有更多更强的代理出现,但它是我体验到的第一个真正“能用”的代理,它极大地提升了我的个人产出,相信也赋能了无数人。

当个人被如此“超级充电”后,一个直接的结果就是:由少数顶尖个体组成的小团队,创造出巨大价值的案例将屡见不鲜。 你或许听过那些仅有十余人、二十余人的初创公司,却能斩获数亿美元的年收入。这在十年前是天方夜谭,如今虽仍属凤毛麟角,却已不再是神话。这背后,正是AI杠杆在悄然重塑生产关系,让个体的能量被前所未有地放大。

在过去,企业想要提升产出,同样要诉诸杠杆。当资本杠杆用尽后,唯一的选择似乎就是人力杠杆——雇佣更多的人。但人类协作的规模一旦扩大,沟通、管理等内部开销便会急剧上升。人与人之间的协同是一个极其复杂的问题。向一个百人团队增加一名新成员,产出未必能提升1%,甚至可能因内耗而下降。

在个人能力被AI无限放大的今天,传统大规模协作的性价比正在降低。我们或许会看到一个由更多小型、精悍、高产值的团队所构成的新商业版图。当然,巨型公司不会消失,但这种“小而美”的组织形态,可能会成为未来的主流。

至此,我们的讨论还停留在个人与团队层面。但正如那朵含苞待放的玫瑰,一场包宏大、更缓慢、也因此更易被低估的变革,正在人类文明的尺度上悄然发生。

AI对科学研究的颠覆性影响

让我们将视角拉升到整个人类文明的高度。我们共同的使命是什么?答案或许见仁见智,但在我看来,其中最核心的一项,是持续地创造新知,推动文明繁荣。 而驱动这一切的最可持续的引擎,莫过于科学的进步。每一次对世界基本规律的新发现,都可能将曾经毫无价值的东西,变成宝贵的资源。石油曾是地底的粘稠液体,但热力学知识的出现,让它驱动了整个工业时代。这样的例子,在历史长河中俯拾皆是。

自17世纪科学革命以来,人类的财富创造曲线便如曲棍球棒般昂首向上。在那个时代,科学领域充满了“低垂的果实”。作为先行者,探索的道路上或许有许多相对容易的发现。我并非否认先驱们的艰辛,但在客观的复杂性上,当时的研究相较于今日,无疑要单纯许多。

在现代社会,推动科学前沿的难度已呈指数级增长。想想牛顿力学与量子力学的复杂度差异,或是制造一枚尖端芯片所涉及的庞大知识体系,这早已远超任何单个大脑的承载极限。科学变得愈发复杂,需要更大规模的协作与更雄厚的资本。

雪上加霜的是,与科技复杂性爆炸式增长形成鲜明对比的,是人类智力的相对停滞。它增长的速度,远远追不上知识前沿扩张的脚步。

所有这些因素叠加在一起,成为了我们继续推进科学使命的巨大瓶颈。

纵观历史,每当遇到发展的瓶颈,我们总能创造出新的工具来突破它。这一次,我认为那把关键的钥匙,就是AI。我们应当将AI打造为最得力的科研工具,一个在研究能力上能与我们并肩、甚至超越我们的伙伴,从而确保科学进步的火种永不熄灭。

AI的用途万千,但对我而言,这一个——助力人类延续科学探索的宏伟征程——是它最重要、最无可替代的使命。

现在,让我们再次戴上“杠杆”的眼镜。在这场宏大的事业中,输入是全球科学家的集体智慧与努力,输出则是人类整体的科学进步。

AI如何在此充当杠杆?我想分享两点。

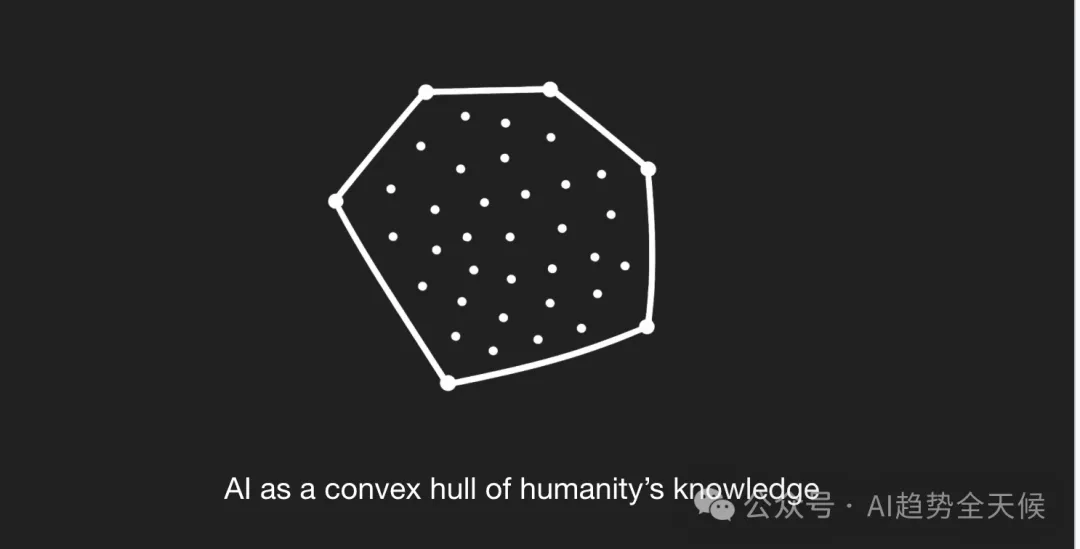

首先,现代科研高度鼓励专精,这使得知识变得像一个个孤立的山峰。少数专家掌握着高度专业化的知识,他们散落在全球各地,分属于不同的学术社群。这种物理和知识上的隔绝,让跨领域合作变得异常困难,我们甚至不知道合作的可能性存在于何处。在我的想象中,人类的知识图景就像一个高维空间里无数个锐利而孤立的尖峰,彼此间是广阔的虚空。

而AI,正在扮演一个**“凸包”(convex hull)或“包络面”(envelope)**的角色。它用一个光滑的曲面,将所有这些孤立的知识尖峰连接、包裹起来。如果你熟悉优化理论,便能理解这个比喻。这是我在DeepResearch项目中,随着工作深入逐渐形成的感悟。

我想说的是,由于专家间的壁垒和沟通效率的瓶颈,我们可能早已积累了海量的、有待整合的知识财富(overhang of existing knowledge synthesis)。仅仅是将现有知识进行创造性的连接与重组,就可能爆发出巨大的价值,催生出全新的认知。这是一片因人类协作模式的局限而留下的、几乎未被开垦的处女地。这,正是AI作为杠杆,在科学领域能率先摘取的“低垂的果实”。

但这还远远不够。我们应有更远大的目标。展望未来,我们有理由期待AI发展出超越人类的推理能力,以及真正自主产生新思想、新知识的能力。目前,这或许还很罕见,尽管我们已听到一些零星的案例,比如AI作为头脑风暴的伙伴,帮助科学家激发灵感。但我相信,它的潜力远不止于此。我预计,这种创造性的能力将在未来几代模型中规模化地涌现。

一旦那一天到来,我们将拥有一个永不疲倦、全天候运转的研究引擎。它能与人类科学家、与其他AI代理无缝协作,形成一个前所未有的知识创造网络。这,将是未来驱动科学进步最核心的杠杆力量。

以上就是我今天分享的全部内容。我谈及了许多概念,核心观点其实很简单:AI很重要,这已是共识。但我真正想邀请各位思考的是:在你的认知框架里,这场变革的尺度究竟有多大?我们是否有可能,正在系统性地低估它的量级? 尤其是在今天,当我们一起用“一种新形式的杠杆”这一视角重新审视它之后,我希望这个问题能在你们心中萦绕。

谢谢大家。